モーツァルトが作曲した番号付きのピアノ協奏曲は全部で27曲。中でも演奏機会に恵まれているのは20番から27番に集中していますが、その前の10番台にも魅力ある作品があります。

20番台の協奏曲に接するときは演奏家もききてもどこか構えたところがあるような気がしますが、10番台の方は気軽な気持ちで楽しめるのでフト、モーツァルトのピアノ・コンチェルトを何かききたいと思った時に手にすることが多く、その中でどれが一番ということはなくてその日、その時に気分で変わります。

今回はピアノ協奏曲第12番イ長調K.414(385p)をご紹介します。

コロレド大司教と大ゲンカをして故郷ザルツブルクを飛び出したモーツァルトがウィーン移住後の1782年に予約演奏会のメインとして自身のピアノで弾くために第11番から第13番までの3曲が書かれました。彼にとっては約3年から5年ぶりのこの分野での新作で、最後の27番まで続くウィーン時代のピアノ協奏曲群のスタート地点に当たる作品です。

曲は一般的な協奏曲のスタイルで「速い―遅い―速い」という3つの楽章からできていて、カデンツァはモーツァルト自身が書き残しているのでほとんどのピアニストもそれを弾きます。

第1楽章アレグロではささやくようなオーケストラで始まり、それを受けるようにしてソロが入ってくるのですがそこの感じが絶妙です。

ピアニストとオーケストラの対話はモーツァルトのピアノ協奏曲をきく楽しみのひとつですが、この作品はその典型的なものではないでしょうか。

第2楽章アンダンテは静けさと落ち着きをもった音楽で、チョコッと第1楽章のフレーズに似た箇所が顔を出します。暗くなりすぎない程度の哀しみを感じるメロディーが美しいです。

第3楽章のアレグレットはおどけたようなロンドに始まってリズミカルにピアノが駆け回るところはモーツァルトがウィーンの聴衆にアピールしようとしているようにも思います。

《Disc》

有名どころのピアニスト(バレンボイム、アシュケナージ、ブレンデル、内田光子etc)はみんな録音しているので好みの演奏家を選べば間違いないです。

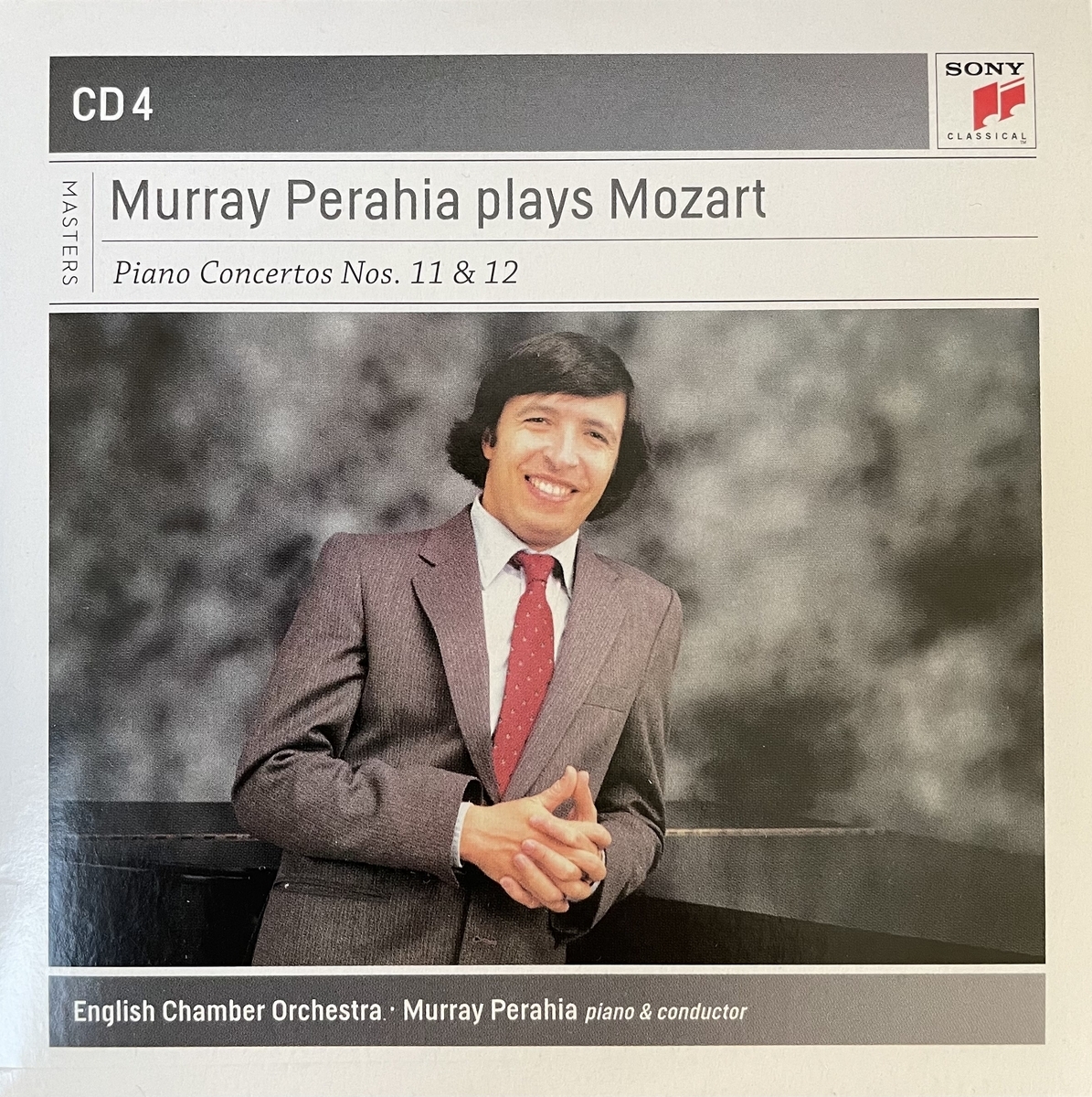

マレイ・ペライアがイギリス室内管弦楽団を弾き振りしたものはデリケートな音色でモーツァルトの音楽に抱くイメージをぴったりと表現してくれていると思います。時折粘っこく弾かれたり、オーケストラもそれに追従するところも面白いです(録音:1979年)全集としても完成度が高いものです。

そして思い出したようにきくのはオーストリア出身のピアニスト、ワルター・クリーン(1928~1991)の歌心たっぷりに弾かれる音をきいてカサカサに乾いた耳と心に水分を与えます。ただし、バックを務めるギュンター・ケール指揮のマインツ室内管弦楽団がいかにも伴奏という感じなのが残念です。もう少し粋にやってくれても・・・という盤です。