ショスタコーヴィチの交響曲完聴記、今週は第8番ハ短調作品65です。

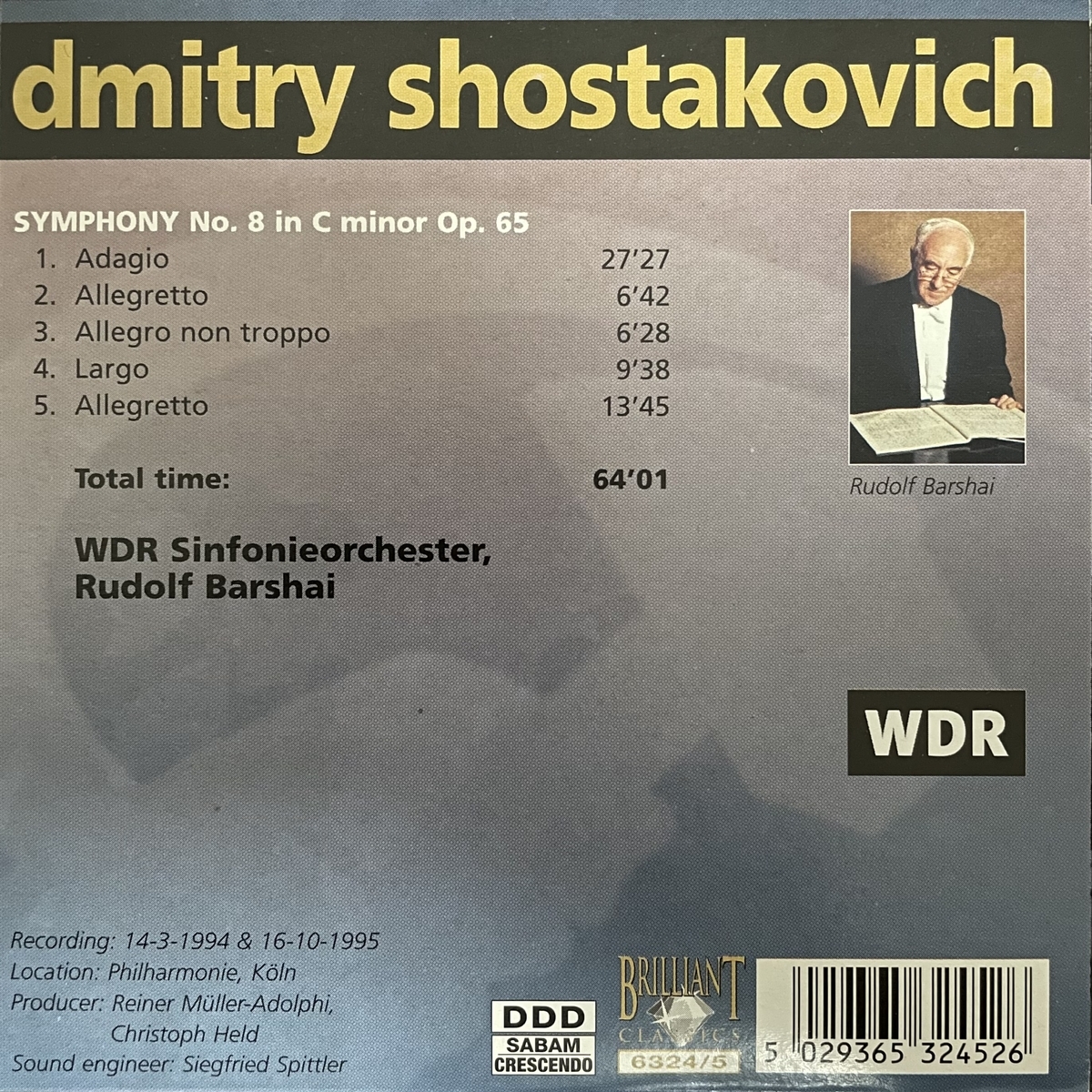

演奏は例によってバルシャイ指揮WDR交響楽団(ケルン放送交響楽団)です。

第7番が映画音楽風なスペクタクルの描写音楽に近かったものに対してこちらはより深い音楽です。

1943年のドイツ軍のクルスク方面における夏季攻勢(ツィタデレ作戦)が失敗し、米英連合軍のシチリア上陸作戦の成功、ソ連の冬季反攻作戦が行われたイケイケムードの中で初演された交響曲。しかし、この作品からはそんな雰囲気はきこえてきません。

全曲(約64分)の三分の一を占める第1楽章(このディスクでは約27分)のほとんどが緩徐楽章ともいえるもので、冒頭の苦痛に満ちた心の奥底からの叫びのようにして奏せられる低弦のメロディー。とっても暗くて心も体に堪える深遠な音楽でいいねぇ~!と感じます。こういったの好きです。

その暗さを時のソビエト政府は非難したと言われますが、こちらの方がはるかに素晴らしいです!政府としては大反撃のような第5番や第7番のような華々しい突撃音楽を期待したのでしょうが。

第7番のようなentertainmentの勝る交響曲を書いた後にこの魂の音楽ともいえる第8番を書いてしまうのだからやっぱりショスタコーヴィチは不思議な天才であると思います。

第1楽章の中盤で突然マーチのような音楽が入ってきますが、恐怖に怯える人達(ショスタコーヴィチ自身も含めて)を描いているようです。それが静まると弦楽器のトレモロの上でイングリシュ・ホルンの長いソロが始まりますが、そこに広がるのは戦争で荒れ果てた大地があり、戦争とは何ら生産活動の無いただの破壊でしかないという虚しさを伝えています。

第2楽章アレグレットはおどけたピッコロやファゴットといった木管楽器がソロイスティックに活躍するスケルツォ風の性格を持つ楽章ですが、どことなく暗い影がついて回ります

第3楽章はゴツゴツした弦の刻むリズムから始まるのですが、そこに続く管楽器の高音と低弦楽器がウネウネと唸ります。この急迫感はソビエト軍のドイツ軍に対する反攻作戦の戦場を描いている設定でしょうか?その弦の刻むリズムは戦車のキャタピラ?小太鼓は機関銃の音?突撃する歩兵達?その地獄のようなゾッとするような恐怖が頂点に至るとそのまま第4楽章に入っていきます。それは一転して葬送のための音楽といえるラルゴで、第1楽章のイメージが回帰したような楽章です。9分ほどの音楽ですがこの交響曲で印象深い楽章といえます。

木管のハーモニー吹奏により始まる第5楽章、戦闘が終結して平和が訪れたかのように冷たかった空気が初春の風に変化したようになります。しかしそのメロディーも安定せずに不協和音が鳴るとどこかに消え去っていきます。そして大団円の交響曲の終楽章の気分から暗転、冷たい風が吹き始めます―そうだ!対ファシズムとの戦いには勝利できる見込み立ったものの、また別の戦いはおわっていなかった・・・という絶望の中で表面上の喜び(強制された喜び)をきかせつつチグハグなクライマックスを迎えます。それはクライマックスというよりも静かに下を向きながら荒野に消えていくような無常感を残して全曲を閉じます。