フトしたきっかけから安価な中古レコードも購入するようになり、様々な音楽や演奏家に出会えるようになりました。またその購入(捕獲?)記録投稿で紹介したレコードに関し読者の方からコメントもいただき、きいてみると新しい発見と出会いがあります。

こんなマイナーなジャンルでひっそり投稿しているブログにコメントいただけることに感謝しかありません。

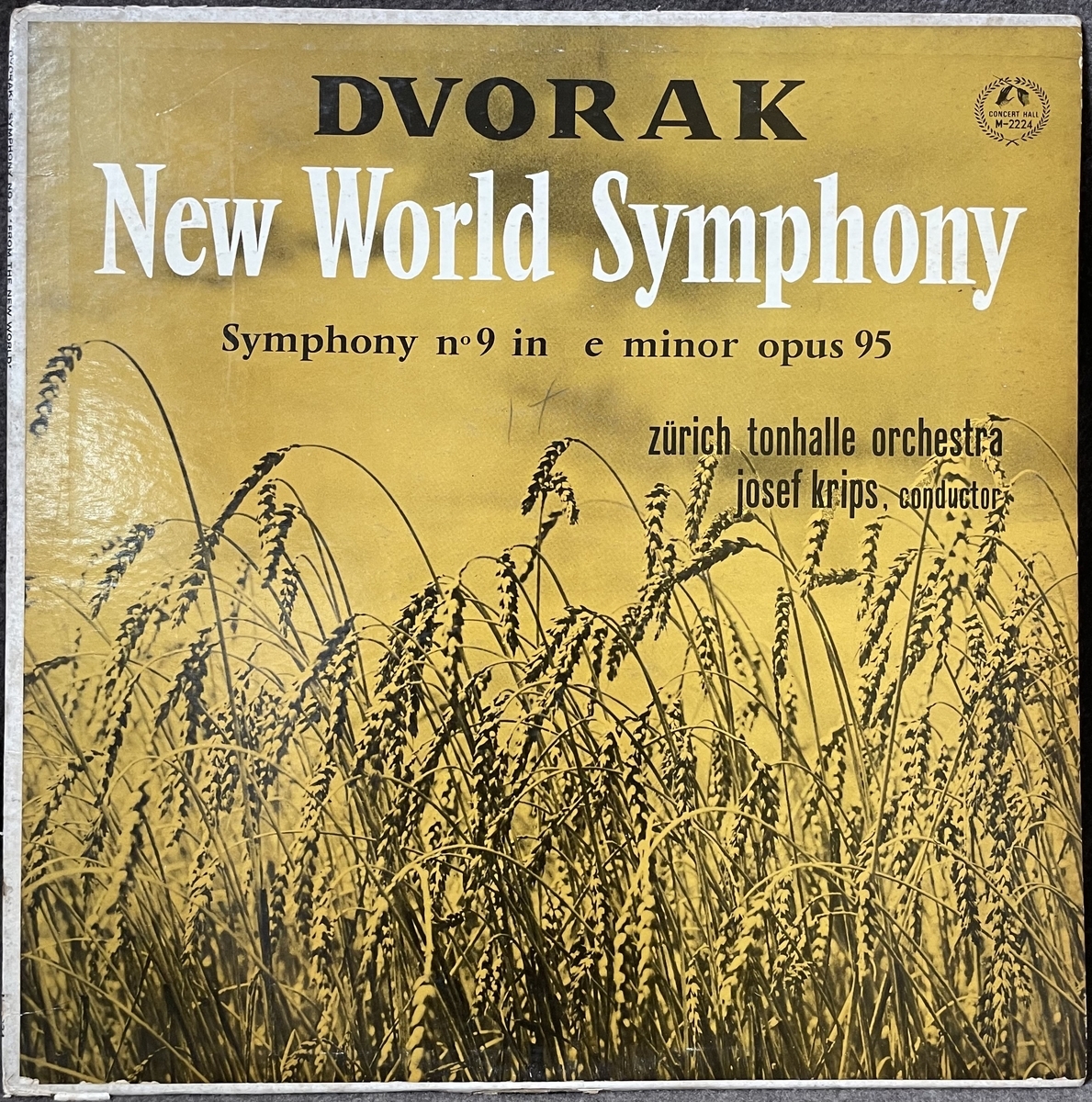

今回紹介するレコードもコメントをいただき視聴したドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」です。

今更ながらの超有名交響曲で、いつのまにか第8番や第7番の方に興味がいってご無沙汰していたシンフォニーです。

演奏はウィーン出身の指揮者ヨーゼフ・クリップス(1902~1974)がチューリヒ・トーンハレ管弦楽団を指揮した1960年初頭のステレオ録音です。

既に何回も書いておりますが、私の中古レコード収集アイテムのひとつになっている今は存在しないアメリカの会員制レコード通信販売・頒布をしていた「コンサート・ホール」原盤のものです。

昨今多くの往年の演奏家のCDがBOXセットなどで大量に復刻されていますが、この録音はCD化されていないと思います。まあ、失礼ですがヨーゼフ・クリップスの録音をききたい!という需要がどれだけあるか・・という話になりますね。

個人的には同じく生粋のウィーン出身の指揮者クレメンス・クラウス(1893~1954)と被るんです。オペラ劇場出身でオーケストラを振るようになり、レパートリーの中心はモーツァルト、ベートーヴェン、J.シュトラウス・・・。

そんなこともありこのレコードを購入したのもコンサート・ホール原盤&珍しいクリップスのドヴォルザークだからというくらいの理由でした。しかし、読者の方から演奏に対し好意的なコメントでしたのできいてみました。

以下きいて感じたことをまとめます。

全体的に速くも遅くもなくフットワークよくサクサクと進みます。このシンフォニーはアメリカ民謡・黒人霊歌にインスパイアされたといわれ、それと思しきモチーフもきかれます。それをいかにも「アメリカ風」に協調していません。チェコ風、ボヘミア民謡的なところも同様です。

そういったきかせ所もべたつかず、さわやかに流していきながら情感が豊かなのがヨイです―美しいメロディーでしょう。きき惚れてください!とばかりにやられる演奏よりも好感が持てます。

ステレオ初期のレコードで中古なので聴取に限界はありますが、音の分離もほどよく収録されていると思います

特徴的なのは木管楽器をゆったりと歌わせることで広がりをつくっています―例えば第1楽章の100小節や第2楽章の例の「家路」として有名なテーマ、第3楽章のトリオ部など。

第4楽章では15小節、69小節、73小節でティンパニの2つの音を埋没せずさせずにきかせているのか、録音の関係かわかりませんが、多くの演奏ではさっと過ぎてしまうところで印象的にきこえます。そういったスコアの骨子というか輪郭をきちんと描いているように思います。

267小節では木管楽器と弦楽器のエレガンスな溶け合い、275小節でffになってもそれを失わず、コーダに至るまで続きます。

過度な自己主張せずにドヴォルザークの「新世界交響曲」に多くの方が持っているイメージをストレートに表現している優れた演奏ではないでしょうか。